あなたは、海に沈んだ炭鉱…長生炭鉱をご存知ですか?

山口県宇部市の東部、瀬戸内海に面した床波海岸に、まるで墓標のように、旧長生炭鉱の2本のピーヤ(排気・排水筒)が海面から突き出ています。

1942年2月3日朝、長生炭鉱(1932年から本格的に操業)の海底に延びた坑道のおよそ1㎞沖合で水没事故(水非常)が起き、183名の坑夫たちが亡くなりました。そのうち7割に及ぶ、136名が朝鮮人労働者でした。

犠牲者は今も暗く冷たい海に眠ったままです。

長生炭鉱水没事故とは?

長生炭鉱は、山口県宇部市の東部、瀬戸内海に面した床波海岸にありました。当時山口県には多くの炭鉱がありました。その中でも長生炭鉱は海底坑道の危険な炭鉱で、全国的にも比較的朝鮮人労働者の多かった山口県の中でもずば抜けて朝鮮人労働者の数が多く、「朝鮮炭鉱」と呼ばれていたといいます。

1942年2月3日午前6時頃、海岸の坑口から1000メートル以上沖の坑道で異常出水が始まり、午前8時頃水没するという大惨事が起こりました。(※この水没事故のことを炭鉱用語で「水非常」といいます。)

そして、この事故の犠牲者は183名、そのうち136名が朝鮮人労働者でした。

この事故の後、この事実は全く語られることなく、宇部の歴史から抹殺されていきました。

今も遺骨は海の中…

この事故の史実を正しく歴史に刻んでいこうと1991年に「長生炭鉱の”水非常”を歴史に刻む会」を結成し、3つの目標を立てました。

①犠牲者全員の名前を刻んだ追悼碑の建立

②ピーヤの保存

③証言、資料の収集と編纂

また、1992年以来、毎年、事故の日に合わせて韓国から犠牲者の遺族を招いて追悼集会を開催しています。

2013年2月2日、念願の追悼碑を建立したことを契機に、更なる大きな課題である遺骨の収集という問題に立ち向かうべく、2014年に新しく「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」を発足しました。

遺骨収集はとても大きな課題です。

私たちだけの力ではとてもなしえません。

多くの皆様と協力しながら、一日でも早く実現していきたいと思います。

(2021年1月、名板を木札から石板に変えました。詳細は『刻む会たよりNo.80』参照)

唯一の遺構 2本のピーヤ

1990年代には、坑口や巻櫓(まきやぐら)の台座など炭鉱の遺構がありましたが、遺構はいつしか誰かに撤去され、坑口もどこか分からなくなってしまっています。

長生炭鉱がここに存在したことを示す唯一の遺構として、海の中に2本のピーヤが立っています。

そして、このピーヤの下に水没事故で亡くなられた犠牲者が今も眠っています。

したがって、遺族にとっては墓標ともいえるものです。

また、全国的にもこのように海の中に立っているピーヤは他にはありません。

私たちはこのピーヤの価値を多くの方々と共有し、未来へ遺していきたいと思います。

お知らせ

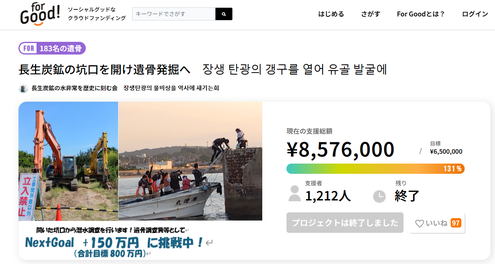

おかげさまでクラウドファンディングは目標を達成しました!

2024年10月13日でクラウドファンディングは終了しました。

おかげさまで、第1次目標650万円を9月20日に達成し、その後、NextGoal800万円も10月8日に達成しました!

最終的には8,576,000円のご支援をいただきました。

本当にありがとうございます。

既に坑口工事は始まっており、工事費は発生しておりますが、今後坑口やピーヤからの遺骨収集事業へ向けてご支援いただいたお金を使わせていただきます。

まだこの取り組みは始まったばかりです。

今後ともご支援ご協力の程どうぞよろしくお願いいたします。

カンパの振り込みは 口座番号 01590-7-32405 名義 長生炭鉱の「水非常」を歴史に刻む会

(ゆうちょ銀行 店番159 店名一五九 口座番号0032405)

どうぞよろしくお願いいたします。

10.26集会の場所を「追悼ひろば」から「坑口ひろば」へ変更します。(集会要項参照)

来日ご遺族によるチェサを執り行うにあたり、少しでも坑口に水がない状態で開催するためです。

急な変更で申し訳ありませんがご理解お願いいたします。

なお、坑口ひろばはGoogleマップで「長生炭鉱殉難者の碑」を目指していただき、そこから入ったところにあります。 →案内

集会は13:30~ですが、12:30~現地見学会を開催します。

参加される方は必ず宇部線側(長生炭鉱殉難者の碑)よりお入りください。

集会開催要項の詳細はこちらをダウンロードお願いします。 → 集会要項

車で来場される方の駐車場については床波漁港又は、190号線沿い「アリーナ21」駐車場をご利用ください。 → 駐車場

坑口を開ける工事の準備を9月19日から開始し、9月24日より本格的に掘削工事を始めました。

坑口工事(坑口が開いたよ!)

10月8日記者会見を開催しました。 → 詳細はブログをご覧ください

KRYの遺族への取材記事は、素晴らしいです!

YouTube動画はこちらから → ブログ

7.15スタート集会を開催しました!

詳しくはこちらをご覧ください! → ブログ記事・スタート集会を開催しました!

82周年犠牲者追悼集会を開催しました!

第1部 11:00~12:00 追悼式 会場:追悼ひろば

長生炭鉱水没事故82周年犠牲者追悼集会 第一部 - YouTube

第2部 14:00~16:30 遺族からの発言 12.8意見交換会報告 安田浩一さん講演会

長生炭鉱水没事故82周年犠牲者追悼集会 第二部 - YouTube

※第2部の配信不具合により、大変ご迷惑をおかけしました。

改めて安田浩一さん講演会も含めアップロードしていますので、ぜひご視聴下さい。

2023年12月8日(金)15:00~17:00 国との意見交換会を開催しました!

2023.12.8国との意見交換会 YouTube配信URLはこちら → https://www.youtube.com/live/lAIoZ2RQqmY?si=4bOPI2S-U1zop1Bv

同日 同会場にて 12:15~12:45 遺族の思いを聞く会を開催しました!

2023.12.8遺族の思いを聞く会 YouTube配信URLはこちら → https://youtube.com/live/QN-x_w6c1hA?feature=share

マスコミ報道はこちら → ブログ

81周年犠牲者追悼集会を2023年2月4日(土)に開催しました。

第1部 追悼式 11:00~12:00 場所:追悼ひろば

YouTubeで観られます。 → https://youtu.be/hggBKbEo6uA

第2部 遺骨収集と返還に向けての市民交流集会 14:00~16:30 場所:ヒストリア宇部

YouTubeで観られます。 → https://youtu.be/EdKWBO54nuY

80周年追悼集会を開催しました!

第一部 11:00~12:00

追悼式 https://youtu.be/SZoM8Puaejg

※ライブ配信ができず、申し訳ありませんでした。

半日遅れとなりましたが、録画配信できましたので、ご視聴よろしくお願いします。

第二部 14:00~16:30

遺骨収集と返還に向けてのシンポジウム

2021年8月14日(土)17時00分~ TBS報道特集

長生炭鉱が登場しました!

7月16~18日に取材があり、全国的にテレビで初めて取り上げられました。

長生炭鉱で朝鮮人労働者136人が強制労働の果てに海の底に捨て置かれたままということを全国に知っていただく素晴らしい機会となりました。

YouTubeで見逃し配信中です!最後の9分程度に出てきます。

まだご覧になっていない方!ぜひご覧ください!

Music Video「가지마요 -カヂマヨ-」

犠牲者遺族を探しています

朝鮮人犠牲者

日本人犠牲者

※なお、この名簿は韓国・真相糾明委員会の資料を基に作成しています。実際と異なる場合もありますが、ご了承ください。